今から約600年前の武田信玄に係る武家屋敷だそうです。約40年前に在る所に移設されてね保存されていましたが、ある事情で閉鎖する事に成りこれを名古城の敷地内に移設の話が出てきて只今検討中です。

そのために色々と調査をしに来ました。

一度移設した時に、サッシなどに交換されていますが、今度名古屋城の敷地に移設となれば昔のままの復元したいと思います。

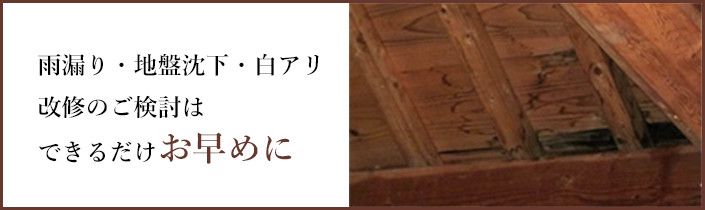

建物の中はそれほど傷んでは無く、備品なども有り歴史を感じる物も有ります。

本来の日本建築が、感じ取れます。

良い状態で保存されていました。

建具など一部新しい物も入っていますが、昔の物も有ります。

武家屋敷に入る前に在る長屋門です。

屋根などは銅板に変わっていますが、姿形は昔のままだそうです。

扉などは欅材が使用して有りそれなりに歴史を感じます。

建物奥にある別邸、離れ座敷

昔は高貴な方などを案内する特別な部屋、きめ細やかな細工がして有りました。

華唐窓、建具などは昔のまま残っていました。

床の間、床柱

網代天井等やはりいろいろな細工がして有り、一番良い部屋に仕上げて有りました。

これを何とか名古屋城の元に移設をして残して行きたいと思っています。

これから細かく調査して行きます。