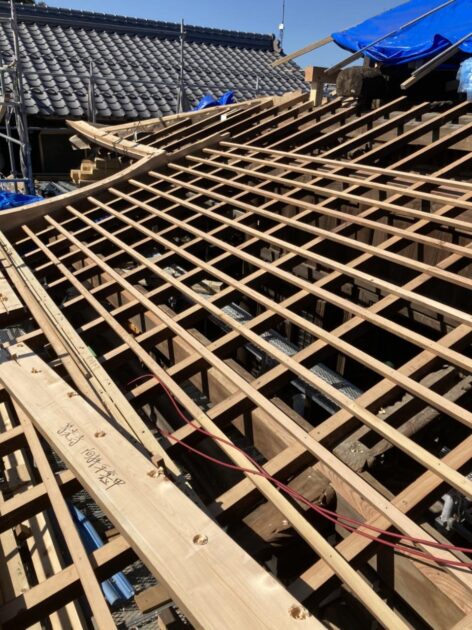

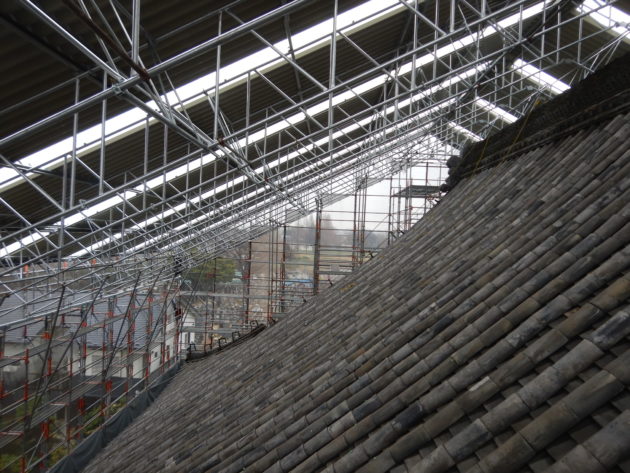

少し前に成りますが、伊勢市の本覚寺様の上棟式を、執り行い差せて頂きました。

上棟式の式典の準備

棟上げのお勤めの後のご住職様の挨拶

檀家の皆様にも大勢の方の御出席頂きました。

コロナの対策も万全にしながらの棟上げ式と成りました。

棟上げ式の開始です。

住職様のお勤めです。

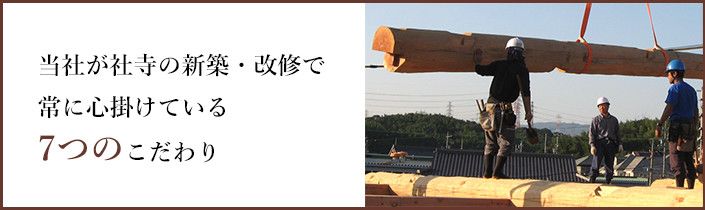

引き綱の儀

工匠(宮大工)と檀家様との協力元、引き綱儀を執り行ないました。

この後槌打ちの儀と移り滞りなく進行しました。

最後に散華の儀には、住職様と建設役員の方と足場の上に上がって頂き、散華と御餅まきもされました。

移りましてお菓子まきなどもお子様専用エリアを設けるなどして怪我の無い様に配慮して

行いました。

人が密集しない様に二班に分けて行いました。

地元の方や檀家様大勢の方に参加して頂き大変盛大に執り行われました。