外構工事の板塀も完成して外観がほぼ仕上がりました。

本堂浜縁、なるべく低く作り、上がりやすくし浜縁から本堂の入り口までバリアフリーで作って有ります。

離れの玄関からのアプローチ、車椅子でも入れるように、スロープも作り、手摺も付けて有るので、年輩の方でも楽に出入り出来ます。

離れの入り口。

離れの正面玄関、お寺の雰囲気に合うように木製建具で作りました。

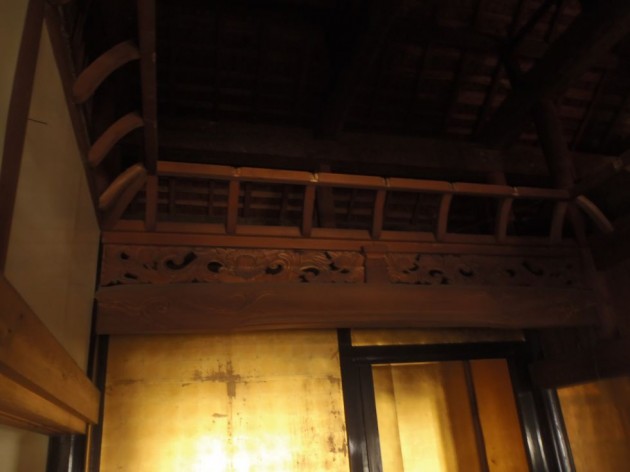

本堂の内陣、須弥壇も収まり、仏具も順番に収まって行きます。

以前の本堂に使って有った柱と虹梁と欄間、再利用して有ります。

本堂から離れをつなぐ廊下。床材は全て無垢のフロアー材を使用してあります。本物はやはり長持ちいたします。

離れの玄関、内側から見た仕上がり。土間の仕上げは洗い出し仕上げ。

゜

゜