等光寺本堂正面、少し変わった作りです。しかし外陣は江戸時代中期に建てられた物を、

明治時代に移設した建物です。

移築した時に内陣部分を増築して作ったそうです。

今回の工事では内陣の増築した部分を切り離して外陣だけ残して、その奥に内陣の床だけを作ります。

檀家様の減少、建物の維持管理も考慮して減築します。

現状は、間口約四間 奥行約七間の入母屋の本堂を、改築後は正面四間、奥行き四間半の方形屋根に変更します。

瓦降ろしから初めて建物を軽くしてから基礎工事に移行します。

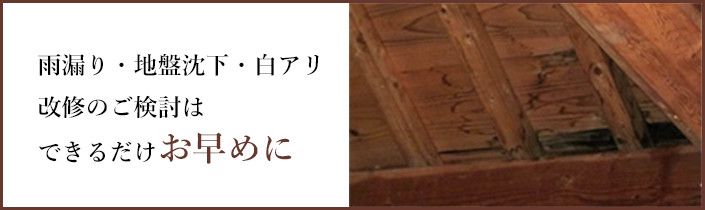

屋根瓦を下す時に天井の格子天井を外しました。屋根泥等が沢山使用有るので解体時に屋根から沢山落ちて汚れるのを防ぐために外します。

屋根下地の撤去、これから化粧庇周りを解体します。

建物が増築して有った部分、増築して有る部分は作り方が正面の方と違っていました。

古材がほとんどで使いまわしした材料で組んで有りました。

ほぼ屋根の撤去が終わり柱と梁丸太だけに成りました。

今回の工事で庇周りは新品に交換して、基礎も新たに作り耐震補強工事も行います。