約220年前に建ったお寺を、耐震補強と腐食した部分の交換と本堂を少し小さくする工事に掛かりました。

とても大きくて立派な本堂を、解体して一回り小さくして、立て直しします。

立派な本堂だけあって、良い材料が使って有ります。そのまま使える物は使って再生します。

基本元の材料は、使える物は使いますので、全て手壊しで解体します。作る順番の全く逆の方法で解体した行きます。

約220年前に建ったお寺を、耐震補強と腐食した部分の交換と本堂を少し小さくする工事に掛かりました。

とても大きくて立派な本堂を、解体して一回り小さくして、立て直しします。

立派な本堂だけあって、良い材料が使って有ります。そのまま使える物は使って再生します。

基本元の材料は、使える物は使いますので、全て手壊しで解体します。作る順番の全く逆の方法で解体した行きます。

本堂の銅板一文字屋が葺きあがりました、新しいうちはピカピカ光って貫録が有ります。

色々な角度から眺めて見ても綺麗な屋根に収まりました。

本堂正面から見た雄姿です。

棟の鬼飾り、設計士の先生と相談して形や大きさを決めました。

銅板は滑るので足場を、作りながら順番に上に葺いて行きます。

棟の上に鬼の原寸台の大きさを型紙で作り、遠くから眺めて、バランスが良いか確かめて決めました。

鬼の正面、このぐらいがいいか、何度も見直したり、形を作り治したりして決めて行きます。

職人さんにも立ち会って、いろいろな角度から眺めて、確認していきます。

全部葺き終わり、鬼や棟も完成しました。

銅板葺しか味わえない、良さがあり綺麗に屋根の反りが出ています。

平成29年今年も始まりました。

去年見たいに今年も頑張って仕事をしていきたいと思っています。

今年もよろしくお願い致します。

銅板屋根工事が進み平場が半分以上葺きあがりました。

一文字の六切りで葺いて有ります。

軒付の銅板、見付け三段で上がっています。

隅の方に行くにつれて増しが付いているのでその分割り付けも増して付けて有ります。

離れの屋根が、完成しました。腰葺き見たいに段差を付けて、変化を付けて有ります。

屋根上から見た背景

軒付と裏甲の下端の板金張り

化粧垂木など下部の化粧材が無いために、丸太の梁の曲がり具合を利用して屋根を、作って有ります。

全て曲がった梁で、屋根の構造を持たせて有ります。

11月12日に善立寺様の上棟式が執り行われました。

住職様や、役員の皆様、関係者の方が大勢参加して頂きました。

住職様のお礼のあいさつ、ここまで来るのに予定より約2年遅れて、この日を要約迎える事ができて、大変嬉しいとおっしゃっていました。

色々な事が有り、凄く大変だったと思います。

内陣正面の丸太組み、梁などを太い物を使って有ります。

向拝正面の虹梁の上の蛙股の彫り物、竜神様が掘って有ります。

本堂の全景、狭い町に建てましたので少し目立たないです。

瓦工事も進み、妻が葺きあがりました。本葺き瓦だけあって重厚感が有ります。

瓦わひっかける下地組、現代は土を使わずに少しでも軽くする方法で、施工します。

11月5日に今建設中の本堂と離れの上棟式が、執り行われました。天気にも恵まれて大勢の人が参加して頂きました。

旧本堂の材料の一部を虹梁を、使って内陣正面に見える様に再利用してあります。

上棟式が始り檀家の皆さんや、建設役員の方々のお参りして頂きました。

上棟式の後に、工匠式を行いました。引き綱の儀

引き綱の儀では、檀家の皆様にも参加して頂きました。

工匠式の後にお寺様や、役員の皆様からの、餅投げが有りました。

檀家様や地域の皆さん来て頂いて、盛大に執り行われました。

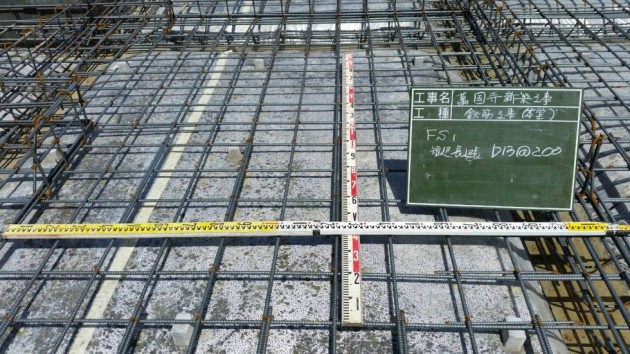

背筋連鎖の状況、図面道理に鉄筋が組みあがっているかの検査です。

検査する場所と、組み方の説明の黒板

距離と、間隔が、合っているかの検査。

内陣、外陣境の欅の丸柱が、建ちました。

内陣から余間にかけて柱を組みます。

内陣廻りが組みあがりました。

丸太も組みあがり小屋組みが、上がりました。

敷地が狭いので、奥に長い本堂に成ります。

廊下廻りの桁を組んで、これから屋根に掛かります。

地鎮祭を、住職様と役員の方で行いました。

熱い中役員様と設計士と当社社長の首席で行われました。

鎌入れの儀と鍬入れの儀も行われました。

床付の状態、地盤を設計の高さまで堀、砕石を挽きます。

場所と深さの確認

防水シートを挽いて捨てコンクリートの打設

建物のした全体に、湿気が上がってこない様に防水シートを挽きます。

捨てコンクリート打設完了、これから鉄筋組に入ります。

鋼製杭を、打って地盤の床付をしています。(地盤を均す)

鋼製杭の打った後

鉄筋組が終わり、背筋検査を受けている所です。

全体の背筋の風景。

型枠を組んで立ち上がりを、コンクリートで打ち終わった所

型枠をばらして、基礎全体の形が見えてきました。

9月中盤に建て方開始の予定です。

朝方には、雨が降っていましたが、上棟式を、する時には雨も上がり、何とか上棟式が出来る様になりました。

内陣正面の飾り

住職様と若住職様とでお勤めされました。

当社も、一緒に参加させていただきました。

お勤めが終わり次第、工匠式に移りました。

引き綱の儀では、本堂の棟から紅白の綱を、下して皆様に大棟木を引き上げて頂く儀式です。

上棟式に参加いただいた、皆様全員で引き上げていただきました。

槌打ちの儀、皆様に引き上げて頂いた大棟木を工匠(大工)が、打ち納める儀式です。

棟梁の、掛け声とともに工匠が、声を合わせて行います。

無事に工匠式が終わり、御寺から参加者に紅白のお持ちを配られました。

本堂の丸太組が終わり、屋根の下地や庇廻りを、造りに、入ります。

丸太の継手、昔のままのだいもち継手で、組んで有ります。

地棟、大梁、登り梁と、順番に組んで有ります。

軒廻りの化粧材が出来上がり、その上に桔木を、あげます。

桔木とは、お寺の庇は、長いので瓦の重みを、持たすための重要な部材です。

直径30センチ~40センチぐらいまでの丸太を使い、庇の上に44本使って軒先の加重を、支えています。

本堂裏から見た風景。

軒先の反りの線を、綺麗に見せるために、反りの線を大事にします。

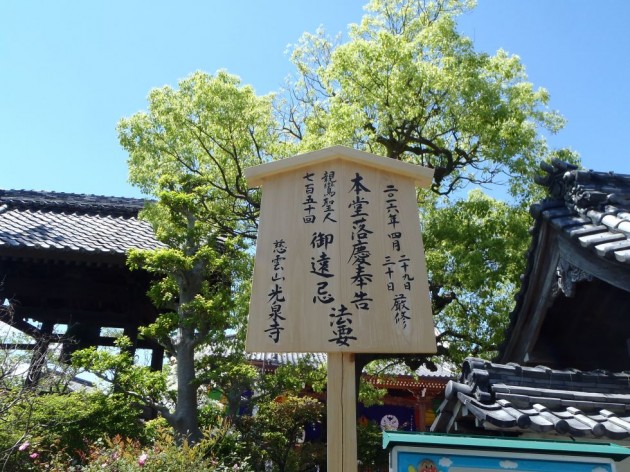

一昨日約4年がかりの本堂移設工事が完成して、落慶法要が執り行われました。

天気にも恵まれて、快晴の中で迎える事が出来て大変嬉しくおもいます。

当日の準備も、ほぼ終わりこれからいよいよ始まります。

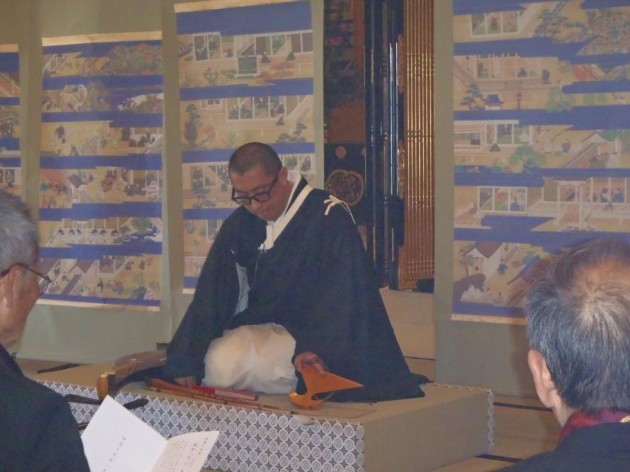

落慶法要が始り本堂の中に檀家様が集まり法要が始りました。

僧侶様方が、13人ほどみえました。

岐阜別院の館長様も代表として、挨拶されました。

御住職様も今までの経緯を、熱く語られました。

法要の中に、西尾市の本潮寺住職様の絵解き法話があり、とても分かりやすく、小さい子供も耳を傾けていました。

とても盛大にとり行われました。無事に本堂移設工事が終わり、住職様や檀家様にも喜んで頂きとても有りがたく思います。

立柱式に住職様、檀家役員様、出席の上で本堂建て方に安全祈願して頂きました。

建設業者もそろって安全祈願を、お願いしました。

四方に、御塩と、お神酒を、御供えしました。

出席頂いた役員様と記念撮影です。建築に関わる私どもも、安全第一で、作業に取り掛かります。

現場内に材料の搬入してあり、いよいよ建て方開始です。

本堂の建て方が、始り柱が次々と建って行きます。

内陣部分が組みあがりました。

天気にも恵まれて、良い建前日和でした。

一日でほぼ、全部の柱が立ちました。

庫裡同ょうに、本堂の地棟丸太にも、住職様に、建前の忌日を、書いて頂きました。

本殿の屋根の下地の修理です。

腐食した所を交換して、銅版葺きに変えるための下地を、作っています。

下地材が、かなり腐食していたので、ほぼ取り替えて修理している所。

軒先の下地部分、反りの形などに注意して、修理致します。